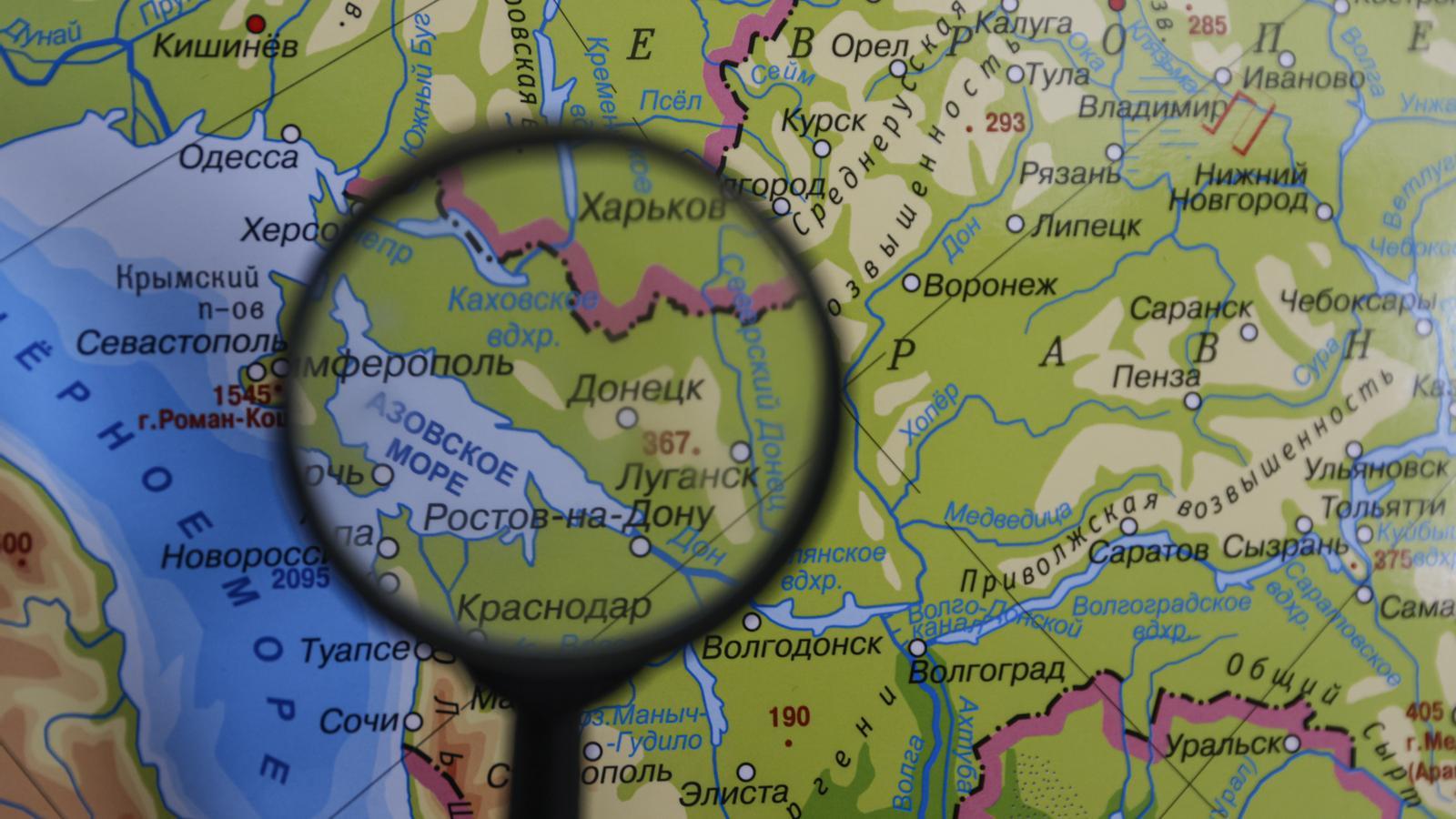

Una interferencia de probable origen ruso estropeó los servicios de navegación por GPS de un aeropuerto búlgaro y va complicar el aterrizaje del avión de Ursula von der Leyen. Para que se entendiera la magnitud de la alarma causada por el sabotaje, los medios hemos explicado que los pilotos tuvieron que utilizar mapas de papel.

Hubo una época en la que también sonaba la alarma cuando oías que el conductor del coche (normalmente, tu padre) le decía al copiloto (normalmente, tu madre) con voz a punto de estallar: "Saca el mapa". Estábamos perdidos, en todos los sentidos. Como diría el gran Lópes, era oír pedir el mapa y empezar a notar "ansiedad, nerviosismo, angustia, estrés y pena". El copiloto desplegaba una sábana que no cabía y buscaba en esa inmensidad gráfica con los secos marcados el punto en el que se suponía que éramos. El drama estaba servido. Los abucheos conyugales mutuos ("¡Trae el mapa!", "Búscalo tú!") eran épicos. (Semejantes a las de ahora, cuando el puntero de la pantalla va lento y provoca un "Era por esta calle, que tenías que girar".)

Lo que aún duró más fue el mapa de papel de las recepciones de los hoteles. Había recepcionistas virtuosos del bolígrafo que arrancaban el mapa de un blog que siempre tenían sobre el mostrador e iban haciendo crucetas con precisión de cirujano: "El hotel está aquí, el restaurante está aquí, y aquí encontrarán una farmacia".

Tuve mapas de papel en mi habitación de adolescencia y colgué en las de mis hijos. Distraerse delante del mapa era descubrir rincones y proporciones del país y del mundo, y tener la geografía en la cabeza sitúa y hace volar la imaginación. Para ir de A a B, nada como el GPS, claro, pero un buen mapa no te lo acabas.